カテゴリーアーカイブ: 口腔ケア

おいしい食事を一生楽しむには?

「おとな」に多いむし歯?

新型コロナウイルス感染症に負けない歯と口の健康づくり

日本歯科医師会プレスリリースから抜粋しました。

花田信弘氏(鶴見大学歯学部探索歯学講座教授)により、以下の見解が示されました。

要するに、歯周病などが原因で、新型コロナ感染症が重症化するおそれがあると言うことです。

新型コロナウイルス感染症(以下、Covid-19)の緊急事態宣言の間、国民の皆さまにおかれましては、不安な日々を過ごされたと思います。幸にして最初の流行期を乗り切ることができました。感染拡大防止には3つの密(密閉・密集・密接)の回避が有効だと思われます。ここではCovid-19の発症や重症化を予防する対処方略の一つとして、歯と口の健康維持の重要性を解説したいと思います。

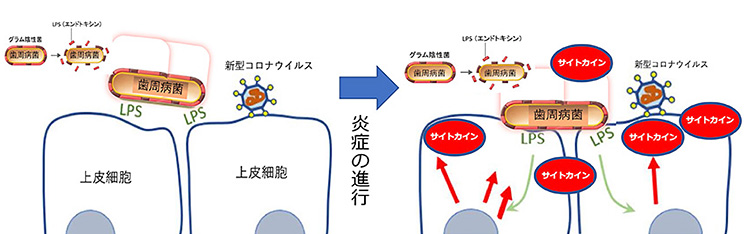

口腔清掃を怠ると細菌や毒性物質が上皮細胞を破壊します。これが日本人の8割が罹患している歯周病の始まりです。歯周病になると細菌や毒性物質が血管から全身に拡散します。米国の報告では、歯磨き停止試験で56%の若者がエンドトキシン血症※を発症しました。しかし、その後の口腔清掃により回復しています。別の報告では、歯周病患者は食品を噛むだけで最大で40%がエンドトキシン血症を起こしました。また、リンゴをかじるだけで血液培養で細菌が検出される病態である菌血症を発症する歯周病患者もいます。歯科疾患が原因で菌血症やエンドトキシン血症を発症している人に新型コロナウイルスが感染すると免疫暴走(サイトカインストーム)の危険性が増加します。

細菌とウイルスの血管細胞への感染。ウイルスと細菌の二重感染による免疫暴走発症の危険性の増大

細菌とウイルスの血管細胞への感染。ウイルスと細菌の二重感染による免疫暴走発症の危険性の増大(McCord JM et al. bioRxiv.2020:2020.05.16.099788.を改変)

また、唾液1mLあたり1億個の細菌が含まれていますので、唾液の誤嚥も肺炎(誤嚥性肺炎)に関係します。Covid-19の治療では抗生物質の投与も行われますが、副作用として腸管防御力が低下するのは避けられません。そのときに唾液の細菌が腸に定着すると腸管の変調による炎症拡大を招きます。

以上をまとめると、歯と口の細菌や毒性物質は、循環器、呼吸器、消化器の3方向へ拡散し、ほぼすべての臓器に慢性炎症を起こします。平時ではそれが生活習慣病の危険因子ですが、緊急時では免疫暴走、細菌性肺炎あるいは敗血症(感染症による死亡につながる重大な臓器障害)の危険因子になります。そこで、国民の皆さまが歯と口の健康維持の重要性を理解し、菌血症とエンドトキシン血症を予防して、新型コロナウイルスの感染に備えることが大切です。

※新型コロナウイルス感染症の重症化に関わる細菌の毒性物質LPSが血液から検出される病態

口腔ケアで免疫力アップ!

口腔ケアで免疫力アップ!

神奈川歯科大学副学長の槻木恵一氏が執筆され、

日本歯科医師会ホームページに掲載されています。

「nico」2018年6月号「特集:唾液のチカラ」槻木恵一(クインテッセンス出版刊)より イラスト:有村綾

「nico」2018年6月号「特集:唾液のチカラ」槻木恵一(クインテッセンス出版刊)より イラスト:有村綾新型コロナウイルス感染症が、世界中で蔓延し多くの人を苦しめています。最先端の科学によりワクチンや治療薬の開発が進んでいますが、まだ完成していません。そして、新型だけあって、わからないことも多数あります。このような時、大切なことは、これまでの経験を総動員して、感染しないために良いと考えられることは、何でも行うということです。マスクも初めは海外では推奨されていませんでしたが、今は誰でも必要なことを知っています。歯磨きなどの口腔ケアは、インフルエンザへの感染リスクを下げることがわかってます。この経験は大切であり、新型コロナウイルス感染症対策として、試す価値は十分あります。いま新型コロナウイルス感染症に対しても口腔ケアが大切だという直接的な証拠を多くの研究者が探していますが、もう少し待つ必要があります。

もう一つ大切なことは、歯周病を放置し重症化してしまうと、歯周ポケットという深い溝ができてしまい、プラークや舌苔のように細菌の温床ができてしまいます。歯周ポケット形成の原因となる歯周病原細菌は、さまざまな分解酵素を持ち、それを口腔内にまき散らし、ウイルス感染を進めてしまうことも分かってきました。

いま歯科医院は、高度な感染防止対策を行い、皆さんを受け入れる準備を整えています。ぜひ、口腔ケアの大切さを理解していただき、歯科疾患を進めないために歯科医院でのチェックも忘れないでください。

※本記事はIgAと新型コロナウイルスの関係性について直接説明しているものではありません。

槻木恵一氏(神奈川歯科大学副学長)

槻木恵一氏(神奈川歯科大学副学長)略歴

1967年東京生まれ。1993年神奈川歯科大学歯学部卒業。1997年同大学大学院歯学研究科修了。歯学博士。同大助手、特任講師、助教授を経て2007年より教授。2013年より同大学大学院歯学研究科長。2014年より同大学副学長。専門分野は唾液腺健康医学・環境病理学。プレバイオティクスが唾液中IgAを増加し、そのメカニズムとして腸管内で短鎖脂肪酸が重要な役割を果たすことを明らかにし「腸―唾液腺相関」を発見。著書に『がん患者さんの口腔ケアを始めましょう』(学建書院)などがある。

肺炎による死亡率が半分に!(2)

より丁寧なセルフケア

口腔ケアの基本は、まずはご家庭でのセルフケアです。まず一度、歯科医院で「歯磨き指導」を受けてみてください。今のケア方法が十分かつ適切かブラシ、フロスの利用などについて改めて確認することで、より清潔で安全なお口の環境を実現できます。

プロフェッショナルケアも必須です

そして、もう一つ重要なのは、歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを受けていただくこと。細菌の膜であるバイオフィルムや、細菌の温床となる歯石は、どんなに丁寧にセルフケアをしてもできてしまい、歯科でしか除去できません。外出が困難な方も、訪問歯科などを活用して積極的にプロのケアを受けてください。

肺炎による死亡率が半分に!(1)

高齢者、要介護者に必ず受けてほしい「プロフェッショナルケア」

高齢者は飲み込む力や咳き込む力が弱くなるため、誤ってだ液や食べ物などが気管に入ることがあります。その時、肺炎を引き起こす口腔内の細菌も一緒に肺に入り、誤嚥性肺炎を引き起こすのです。 実は肺炎での死亡者の9割以上hは65歳以上であり、さらに高齢者の 肺炎の7割以上は「誤嚥性肺炎」です。

そこで大切になるのが、口腔ケアをしっかり行って、細菌をできるだけ減らすこと。老人ホームで歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアを積極的に行ったところ、肺炎の発症数が4割減り、肺炎による死亡にいたっては半分に減ったという調査報告もあります。

「歯と口の健康週間」始まりました

6月の雨の中、きれいに咲き誇るアジサイの花はとても美しく、見ていて飽きることがないですね。ところで、アジサイの葉の上でのんびりしているカタツムリですが、よくコンクリートのブロック塀などに集まっていることがありませんか?実はあれ、コンクリートを食べているそうなんです。

カタツムリの背中の丸い殻は石灰質でできており、維持・成長するために炭酸カルシウムを摂取する必要があるのだとか。その成分がコンクリートに含まれているのです。ちなみに、歯舌(しぜつ)と呼ばれるおろし金のような舌でガリガリと食べているそうで、その歯のようなものは1万本以上あるというのですから驚きです。

毎年6月4日~10日は「歯と口の健康週間」です。今年の標語は 「おいしい」と 「元気」を支える 丈夫な歯。人間もカタツムリ同様、元気を支えるのは丈夫な歯です。歯は一度失ってしまうと2度と戻ってきません。毎日のケアを大切にしましょう。

インフルエンザ予防に口腔ケアが効く!(3)

インフルエンザの発症率が10分の1に!!

ある介護施設で口腔ケアをしっかり行った結果、通常の介護施設に比べインフルエンザ発症率が10分の1になったという報告もあります。うがい・手洗い・口腔ケア。まずはこの3つをしっかり行ってインフルエンザ予防を。より効果的な口腔ケアの方法についてはお気軽にスタッフまでお声がけください!

インフルエンザ予防に口腔ケアが効く!(2)

ウイルスが増殖!薬が効きにくい!!

お口の中の細菌が作り出す酵素の中には、なんとウイルスそのものを増殖させる酵素もあります。これはインフルエンザの悪化につながるだけでなく、薬の効きまでも悪くしてしまいます。このように、お口の中の細菌はインフルエンザと密接な関係があるのです。